Der Netzplan – unverzichtbar im Projektmanagement

Stell Dir vor, Du hast ein sehr komplexes Projekt vor Dir – zahlreiche Aufgaben greifen ineinander. Die vielen Schnittstellen und Abhängigkeiten können schnell überwältigend wirken. Ein nützliches Hilfsmittel, um diese Komplexität in den Griff zu bekommen, ist der Netzplan im Projektmanagement bzw. die Netzplantechnik.

Mit einem Netzplan kannst Du sicherstellen, dass es reibungslos läuft. Er ist ein bewährtes Tool, um die Abläufe zu strukturieren, Abhängigkeiten transparent zu machen und den Erfolg Deines Projekts sicherzustellen. Wenn Du Dir Gedanken darüber machst, wie Du Engpässe vermeidest, kritische Aufgaben frühzeitig erkennst und Übersicht über alle Arbeitsschritte bis zum Endtermin behältst, dann bist Du hier richtig.

Dieser Artikel liefert Dir sowohl eine Einführung ins Thema als auch praktische Tipps zum Netzplanerstellen. Los geht’s!

Erfahre hier, wie Blue Ant dein Projektmanagement unterstützt!

Inhaltsverzeichnis

- Was ist ein Netzplan?

- Praxisbeispiel Netzplan – Dein schneller Einstieg

- Elemente eines Netzplans einfach erklärt

- Netzplan erstellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

- Der kritische Pfad im Projektmanagement

- Netzplantechniken im Überblick

- Netzplan: Vorteile und Nachteile

- Netzpläne schaffen Klarheit, minimieren Risiken und optimieren Ressourcen

Was ist ein Netzplan?

Ein Netzplan bildet die zeitliche und logische Reihenfolge der Vorgänge in Deinem Projekt ab. Er zeigt auf, wie verschiedene Aufgaben durch Anordnungsbeziehungen miteinander verknüpft sind und erleichtert Dir so die Planung und Steuerung des gesamten Projekts. In der Praxis wird der Netzplan oft als Diagramm dargestellt – eine klare Visualisierung der Abläufe.

Ein Netzplan umfasst verschiedene Elemente, die das Projekt strukturiert darstellen. Dazu gehören unter anderem:

- Vorgänge:

Vorgänge stellen einzelne Arbeitsschritte oder Aktivitäten dar, die nötig sind, um ein bestimmtes Ziel im Projekt zu erreichen. - Vorgangsknoten:

Vorgangsknoten markieren zentrale Ereignisse oder Meilensteine, die den Fortschritt Deines Projekts sichtbar machen. - Pufferzeiten:

Pufferzeiten geben den Spielraum zwischen Aufgaben an, ohne die Dauer des Projekts bzw. den Gesamtzeitplan zu gefährden. Sie helfen Dir, Risiken flexibel abzufedern und den Endtermin sicherzustellen.

Ein Netzplan ist also nicht nur eine Visualisierung, sondern auch ein aktives Steuerungselement im Projektmanagement, das durch klar definierte Anordnungsbeziehungen unterstützt wird. Mit Netzplänen kannst Du sicherstellen, dass Projekte planmäßig verlaufen und Engpässe sowie Verzögerungen frühzeitig erkannt werden. Der Netzplan ist insbesondere dann nützlich, wenn mehrere Aufgaben und Ressourcen miteinander koordiniert werden müssen.

Gut zu wissen:Netzpläne, Gantt-Diagramme und Ablaufpläne werden oft miteinander verwechselt, obwohl sie unterschiedliche Aspekte der Projektplanung betonen. Die folgende Tabelle gibt Dir einen Überblick über die Unterschiede zwischen diesen drei Methoden:

Der Netzplan hilft beim Projektmanagement, der Netzwerkplan bei der Gestaltung und Analyse technischer Netzwerke. Beide Begriffe klingen ähnlich, haben aber komplett andere Einsatzbereiche. |

Bevor Du detailliert in die Elemente eines Netzplans und die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Netzplan erstellen einsteigst, ist ein schnelles Praxisbeispiel hilfreich. Es führt Dir einmal umfassend vor Augen, worum es bei der Netzplantechnik geht:

Praxisbeispiel Netzplan – Dein schneller Einstieg

Stell Dir vor, Du planst die Einführung einer neuen Software in Deinem Unternehmen, um Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Dieses Projekt hat mehrere Phasen, die voneinander abhängen – genau hier kommt der Netzplan ins Spiel, um die Abläufe zu visualisieren und zu organisieren.

Zunächst ist wichtig, die Arbeitspakete Deines Projekts klar zu benennen. Für unser Beispiel könnten das diese Schritte sein:

- Bedarfsanalyse: Welche Anforderungen muss die Software erfüllen?

- Softwareauswahl: Welche Lösung passt zu den Anforderungen?

- Implementierung: Wie wird die Software installiert und angepasst?

- Schulung: Wie machen wir das Team mit der neuen Software vertraut?

Jeder Vorgang sollte so definiert sein, dass er ein messbares Ergebnis liefert – z. B. ein Anforderungsdokument nach der Bedarfsanalyse.

Anordnungsbeziehungen - nun überlegst Du, welche Vorgänge voneinander abhängig sind:

- Die Bedarfsanalyse bildet die Grundlage für alles. Ohne sie kannst Du keine passende Software auswählen.

- Die Softwareauswahl kann erst starten, wenn die Anforderungen klar sind.

- Die Implementierung erfolgt nach der Auswahl der Software.

- Die Schulung kann erst stattfinden, wenn die Software installiert ist.

So entsteht eine klare Reihenfolge, die Du im Netzplan festhältst.

Jetzt bringst Du alles auf Papier oder in ein Tool.

Die Vorgänge werden als Vorgangsknoten dargestellt, die Du mit Pfeilen verbindest, um die Abhängigkeiten zu zeigen:

- Start mit einem Knoten für die Bedarfsanalyse.

- Ein Pfeil führt zur Softwareauswahl.

- Danach folgt die Implementierung.

- Abschließend kommt die Schulung.

Mit dem Netzplan erkennst Du auf einen Blick:

- Abhängigkeiten: Zum Beispiel, dass die Schulung nicht starten kann, bevor die Implementierung abgeschlossen ist.

- Optimierungsmöglichkeiten: Manche Vorgänge kannst Du eventuell parallel ausführen, um Zeit zu sparen.

- Planungssicherheit: Engpässe und potenzielle Verzögerungen werden frühzeitig sichtbar.

Dieses grobe Beispiel zeigt, wie der Netzplan Dein Projekt strukturiert und Dir hilft, den Überblick zu behalten – selbst bei komplexen Abläufen. Im nächsten Kapitel steigst Du tiefere in die Begriffe ein:

Elemente eines Netzplans einfach erklärt

Damit ein Netzplan im Projektmanagement sein volles Potenzial entfalten kann, solltest Du die wichtigsten Begriffe genau kennen und verstehen. Jedes Element hat eine klare Aufgabe, um Dein Projekt übersichtlich zu strukturieren, Abläufe besser zu planen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

| Element | Definition | Beispiel | Bedeutung |

| Vorgangsknoten | Repräsentiert einen Arbeitsschritt im Projekt | Bedarfsanalyse, Softwareinstallation | Visualisiert die einzelnen Vorgänge und erleichtert die Planung |

| Abhängigkeiten | Beschreiben die Anordnungsbeziehungen zwischen Vorgängen | Implementierung muss vor der Schulung erfolgen | Stellt sicher, dass die Reihenfolge der Aufgaben logisch bleibt |

| Pufferzeiten | Zeitspanne, in der ein Vorgang verschoben werden kann, ohne den Projektplan zu gefährden. | 2 Tage Spielraum für die Softwareinstallation | Hilft bei der Risikoabschätzung und Vermeidung von Engpässen |

| Anfangszeitpunkte und Endzeitpunkte | Zeitpunkte, die den frühestmöglichen Start und das späteste Ende eines Vorgangs kennzeichnen. | Start der Bedarfsanalyse am 1. Juli, Ende am 10. Juli | Unterstützt dabei, Deadlines einzuhalten und liefert Struktur |

Diese Bestandteile bilden das Rückgrat Deines Netzplans. Indem sie in Kombination genutzt werden, helfen sie Dir, sowohl die Struktur des Projekts als auch die zeitlichen Abhängigkeiten übersichtlich darzustellen und das Projektmanagement effizient zu gestalten.

Gut zu wissen:Der Unterschied zwischen freiem Puffer und Gesamtpuffer ist entscheidend für Deine Flexibilität im Projekt. Der freie Puffer zeigt, um wie viel Zeit sich ein Vorgang verzögern kann, ohne die nachfolgenden Vorgänge zu beeinträchtigen. Der Gesamtpuffer hingegen beschreibt die Zeitspanne, die ein Vorgang verschoben werden kann, ohne dass der Projektabschluss bzw. Endtermin gefährdet wird. |

Du kennst jetzt alle Elemente, um mit einem Netzplan Risiken frühzeitig zu erkennen und Deine Projekte erfolgreich zu steuern. Im folgenden Kapitel findest Du die detaillierte Anleitung, um solch einen Netzplan zu erstellen:

Netzplan erstellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Von der Planung der Vorgänge bis zur Analyse des kritischen Pfads erfährts Du hier genau, wie Du vorgehst, um einen Netzplan zu erstellen:

Schritt 1: Vorgänge identifizieren

Im ersten Schritt sammelst Du alle Arbeitspakete Deines Projekts. Überlege genau, welche Aufgaben erledigt werden müssen. Beschreibe die Vorgänge so konkret wie möglich, z. B. „Bedarfsanalyse abschließen“ statt „Analyse durchführen“.

- Notiere die Aufgaben in der Reihenfolge, in der sie im Projekt auftreten.

- Denke an alle Aufgaben – auch kleinere oder abhängige Schritte.

Schritt 2: Vorgangsknoten erstellen

Jeder Vorgang wird in einem Vorgangsknoten dargestellt. Diese Knoten bilden die Bausteine des Netzplans und machen die Struktur Deines Projekts sichtbar.

Digitale Tools wie MS Project oder Blue Ant sind für eine saubere Darstellung besonders nützlich – Du kannst zum Einstieg und besseren Verständnis aber auch prima mit Papier und Stift arbeiten.

- Zeichne jeden Vorgang als Knoten (z. B. ein Rechteck oder Kreis).

- Notiere den Namen und eine kurze Beschreibung des Vorgangs im Knoten.

Schritt 3: Abhängigkeiten definieren

Jetzt verbindest Du die Vorgangsknoten, um die logische Reihenfolge der Vorgänge darzustellen – also die Anordnungsbeziehungen. Frage Dich:

- Welcher Vorgang muss abgeschlossen sein, bevor ein anderer starten kann?

- Gibt es Schritte, die parallel ablaufen können?

Zeichne Pfeile zwischen den Knoten, um die Abhängigkeiten sichtbar zu machen.

Schritt 4: Zeitplan festlegen

Für jeden Vorgang brauchst Du zwei zentrale Informationen:

- Frühester Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt:

Wann kann der Vorgang frühestens beginnen und abgeschlossen sein? - Spätester Endzeitpunkt:

Wann muss der Vorgang spätestens fertig sein, ohne den Endtermin zu gefährden?

Diese Angaben helfen Dir, die Dauer des Projekts realistisch zu planen.

Schritt 5: Pufferzeiten berechnen

Pufferzeiten sind entscheidend, um flexibel auf Verzögerungen reagieren zu können. Unterscheide zwischen:

- Freier Puffer:

Spielraum eines Vorgangs, ohne andere Vorgänge zu beeinflussen. - Gesamtpuffer:

Spielraum eines Vorgangs, ohne die Dauer des Projekts zu verlängern.

Beispiel: Wenn ein Vorgang zwei Tage Puffer hat, kannst Du ihn um diese Zeit verschieben, ohne den Ablauf zu gefährden.

Schritt 6: Kritischen Pfad ermitteln

Der kritische Pfad ist die längste Kette von Vorgängen, die das Projekt durchläuft. Er bestimmt die minimale Gesamtdauer bzw. den frühestmöglichen Endtermin des Projekts. Verzögerungen an einem Vorgang auf dem kritischen Pfad wirken sich direkt auf die Projektlaufzeit aus.

Markiere die Vorgänge des kritischen Pfads in Deinem Netzplan farblich, um sie besonders im Blick zu behalten.

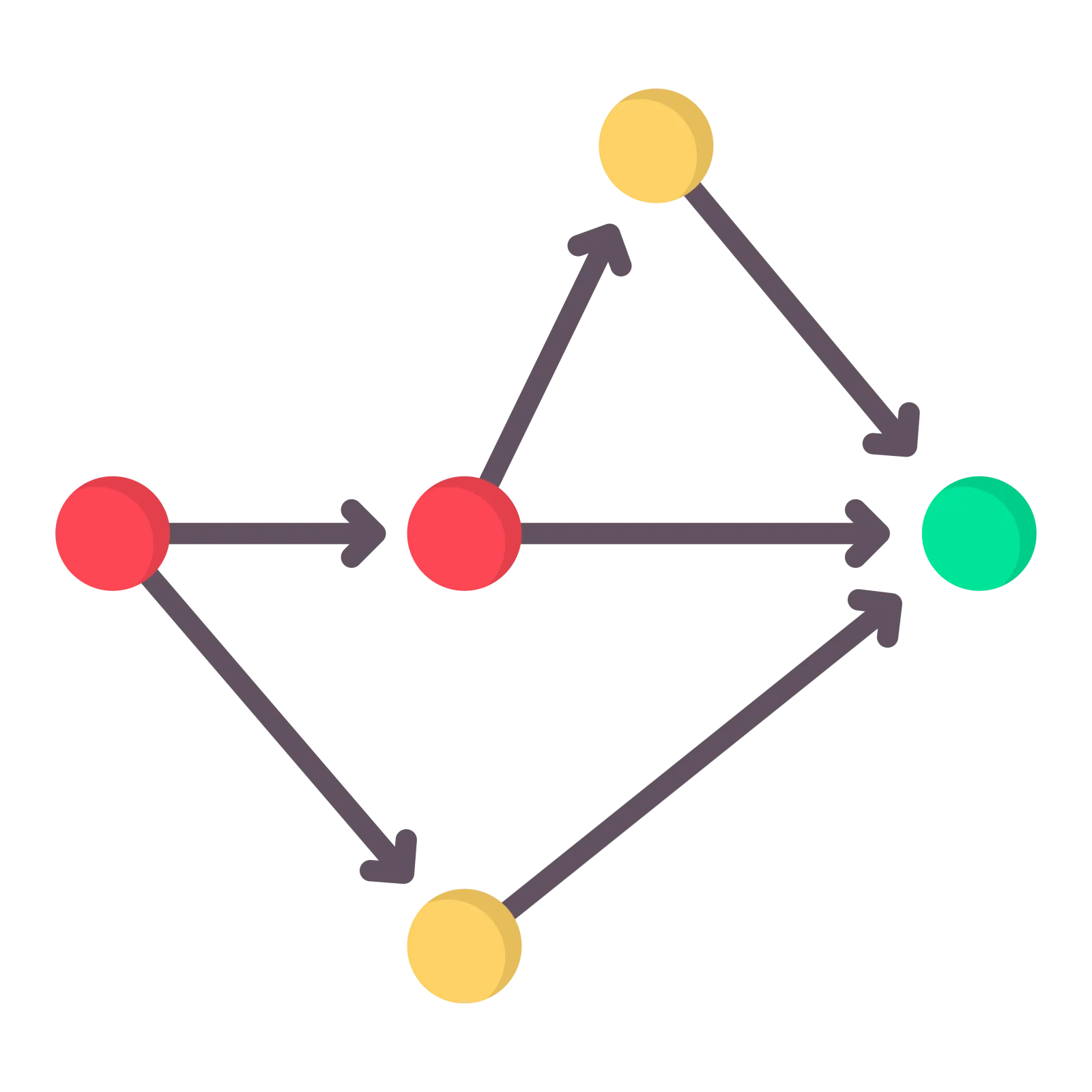

Der kritische Pfad im Projektmanagement

Der kritische Pfad ist ein zentrales Werkzeug im Netzplan, um Dein Projekt effektiv zu steuern. Er zeigt Dir die Abfolge der Vorgänge, die die Dauer des gesamten Projekts bestimmen. Diese Vorgänge haben keinen Puffer – jede Verzögerung wirkt sich also direkt auf das Enddatum des Projekts aus. Daher ist es entscheidend, diese Vorgänge präzise zu planen und regelmäßig zu überwachen.

Der kritische Pfad ist der längste, durchgehende Weg durch den Netzplan.

Er verbindet alle Vorgänge, deren zeitliche Abfolge direkt den Projektabschluss beeinflusst. Vorgänge auf diesem Pfad gelten als „kritisch“, weil sie keinen zeitlichen Spielraum haben. Beim kritischen Pfad ist der frühestmögliche Anfangszeitpunkt jedes Vorgangs von zentraler Bedeutung, da Verzögerungen hier sich unmittelbar auf Deinen Gesamtzeitplan auswirken.

Verzögerungen auf dem kritischen Pfad verzögern automatisch das gesamte Projekt.

Die Kenntnis des kritischen Pfads hilft Dir, Deine Planung zu priorisieren und Engpässe frühzeitig zu erkennen. Vorgänge auf diesem Pfad haben die höchste Priorität, da sie den größten Einfluss auf den Projekterfolg haben. Das macht den kritischen Pfad zu einem unverzichtbaren Steuerungsinstrument.

Vorteile der Analyse des kritischen Pfads

- Prioritäten setzen: Du weißt genau, welche Vorgänge zeitkritisch sind und ohne Verzögerung abgeschlossen werden müssen.

- Ressourcen effizient einsetzen: Du kannst Deine Ressourcen gezielt auf die Vorgänge konzentrieren, die den Projektabschluss direkt beeinflussen.

- Risikomanagement verbessern: Indem Du potenzielle Engpässe früh erkennst, kannst Du Gegenmaßnahmen ergreifen und Verzögerungen vermeiden.

Indem Du die Dauer des kritischen Pfads analysierst und eng überwachst, behältst Du die Kontrolle und sorgst dafür, dass Dein Projekt ohne unnötige Verzögerungen abgeschlossen wird.

Im nächsten Kapitel kannst Du nun tiefer in verschiedene Techniken einsteigen:

Netzplantechniken im Überblick

Es gibt verschiedene Netzplantechniken, die je nach Projektart und Anforderungen eingesetzt werden. Die Techniken helfen dabei, den spezifischen Charakter Deines Projekts abzubilden und eine passende Struktur für die Planung zu finden. Das sind die gängigsten Netzplantechniken:

- Vorgangspfeildiagramm (VPM):

Bei dieser Technik werden die Vorgänge durch Pfeile dargestellt und die Knoten zeigen die Ereignisse an. Diese Methode eignet sich besonders für Projekte mit vielen Abhängigkeiten bzw. Anordnungsbeziehungen zwischen den Vorgängen. - Vorgangsknoten-Diagramm (VKM):

Hierbei repräsentieren die Knoten die Vorgänge und die Pfeile die Abhängigkeiten. Diese Technik wird häufig verwendet, weil sie eine klare und übersichtliche Darstellung der Dauer der Vorgänge ermöglicht und leicht zu verstehen ist. - Meilenstein-Netzplan:

Diese Methode konzentriert sich auf die Darstellung der wichtigsten Meilensteine des Projekts. Sie eignet sich gut für Projekte, in denen das Management der Schlüsselereignisse im Vordergrund steht.

Netzplan erstellen: Techniken im Überblick

| Technik | Darstellung | Anwendung |

| Vorgangspfeil-Diagramm | Vorgänge als Pfeile | Ideal für Projekte mit vielen Verknüpfungen und komplexen Abhängigkeiten. |

| Vorgangsknoten-Diagramm | Vorgänge als Knoten | Perfekt für eine einfache und übersichtliche Darstellung für Beteiligte. |

| Meilenstein-Netzplan | Meilensteine als Knoten | Geeignet, um wichtige Eckpunkte hervorzuheben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. |

Netzplan: Vorteile und Nachteile

Der Netzplan ist ein nützliches Tool im Projektmanagement, doch wie jedes Werkzeug hat er sowohl Vorteile als auch Nachteile. Hier beleuchten wir beide Seiten und geben Dir Tipps, wie Du Nachteile ausgleichen kannst.

Wesentliche Vorteile eines Netzplans

- Transparente Darstellung der Projektstruktur:

Ein Netzplan bietet eine klare Übersicht über alle Aufgaben und deren Abhängigkeiten. Dies ermöglicht Dir, die Projektstruktur auf einen Blick zu verstehen und potenzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen. - Effiziente Ressourcennutzung:

Durch die Darstellung der Pufferzeiten und kritischen Vorgänge kannst Du Ressourcen gezielt dort einsetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden, und Engpässe vermeiden. - Verbesserte Kommunikation:

Ein Netzplan schafft eine gemeinsame Basis für alle Beteiligten. Die Visualisierung der Vorgänge und Abhängigkeiten sorgt dafür, dass jeder weiß, was wann zu tun ist und wie seine Aufgaben zum Gesamterfolg beitragen.

Wesentliche Nachteile eines Netzplans

- Hoher Planungsaufwand:

Die Erstellung eines detaillierten Netzplans kann zeitintensiv sein, insbesondere bei großen Projekten mit vielen Abhängigkeiten. Nutze spezialisierte Software wie Blue Ant, um den Aufwand zu reduzieren und die Erstellung zu beschleunigen. - Komplexität bei Änderungen:

Änderungen im Projekt können komplex sein, da sie Auswirkungen auf zahlreiche Abhängigkeiten haben können. Plane regelmäßige Updates ein und behalte die kritischen Pfade im Auge, um die Auswirkungen von Änderungen auf den Endtermin direkt zu bewerten. - Eingeschränkte Flexibilität:

Ein Netzplan legt die Reihenfolge der Aufgaben sehr fest, was die Anpassung an spontane Änderungen ohne Verschieben des Endtermins erschweren kann. Nutze agile Methoden in Kombination mit dem Netzplan, um eine Balance zwischen Struktur und Flexibilität zu schaffen.

Netzpläne schaffen Klarheit, minimieren Risiken und optimieren Ressourcen

Der Netzplan ist ein leistungsstarkes Tool, das Dir in jeder Phase Deiner Projektplanung hilft, den Überblick zu behalten. Er bietet Dir eine klare Struktur, indem er alle Vorgänge, Abhängigkeiten und Zeitreserven übersichtlich darstellt. Diese Transparenz macht es einfach, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern.

Besonders hilfreich ist die Integration von Pufferzeiten und dem kritischen Pfad. Sie ermöglichen Dir nicht nur eine präzise Zeitplanung, sondern auch ein effektives Risikomanagement. Engpässe werden sichtbar, bevor sie zum Problem werden, und Du kannst rechtzeitig Maßnahmen ergreifen.

Zusätzlich unterstützt ein Netzplan Deine Ressourcenplanung, indem er die Abhängigkeiten und zeitlichen Prioritäten der Vorgänge sichtbar macht. So kannst Du gezielt dort Ressourcen einsetzen, wo sie den größten Einfluss auf den Projektverlauf haben, und potenzielle Verzögerungen frühzeitig vermeiden. Für eine vollständige Ressourcenoptimierung ergänzen spezialisierte Ressourcenmanagement-Tools den Netzplan ideal.

Jetzt weißt Du, wie ein Netzplan funktioniert, welche Techniken Du einsetzen kannst und wie er Dir hilft, Dein Projekt erfolgreich zu steuern. Nutze dieses Wissen, um Dein nächstes Projekt strukturiert und stressfreier zu managen – viel Erfolg!

Schon gewusst?

Blue Ant ist eine führende Softwarelösung im Multiprojekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement und Teil der Hypergene Gruppe. Mit unserer Expertise unterstützen wir euch dabei, Projekte und Ressourcen in Echtzeit zu steuern und die Ziele eurer Projekte intelligent und anwenderfreundlich zu erreichen. So unterstützt dich Blue Ant im agilen Projektmanagement. Erfahre mehr darüber, wie Blue Ant deiner Rolle im agilen Projektmanagement weiterhilft: Erfahre hier, wie Blue Ant dein Projektmanagement unterstützt!

|